Wie Harry Rowohlt einmal doch ein wenig Kritik vertrug

26. Juni 2008 § Ein Kommentar

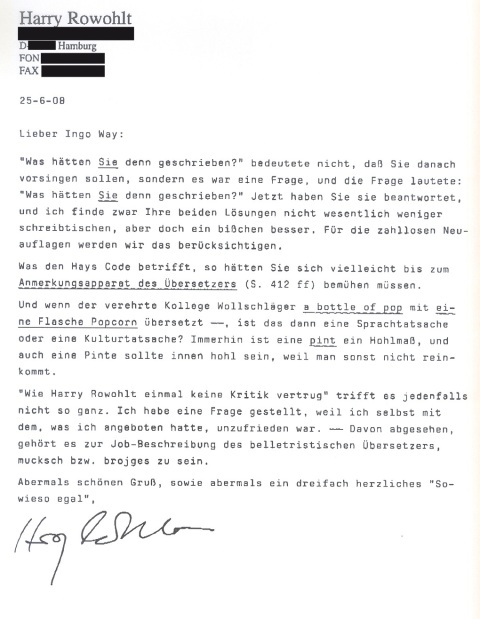

Zu den sympathisch kauzigen Zügen des aus kauzigen Zügen sich konstituierenden Harry Rowohlt gehört auch, daß er das Internet verschmäht. Schreibt dort jemand etwas über ihn, so läßt er sich’s von Getreuen abkalligraphieren und per Postkutsche zustellen. So daß seine Antwort auf meinen Blogeintrag über seine Reaktion auf meine Rezension seiner Budd-Schulberg-Übersetzung (ach, lesen Sie’s doch selber nach …) mich nicht per Blogkommentar, sondern aber immerhin schon per Fax erreichte.

Und siehe da, so unzugänglich ist er gar nicht.

Bleibe ich in der Hays-Code-Kontroverse auch beharrlich, so gestehe ich gerne zu, daß der genialische Bamberger Großschriftsteller auch so manche übersetzerische Schote sich leistete. (Kostet mich ja nichts, sind ja nicht meine Schoten.) In den zahllosen Neuauflagen, die dem Sammy Glick zu wünschen sind, wäre Rowohlt allerdings zu gönnen, daß er das Buch diesmal aus dem Englischen übersetzen darf, der Sprache, in der es geschrieben wurde, und nicht „aus dem Amerikanischen“ (so der Verlag auf seiner Website), einer Sprache, die es gar nicht gibt.

P.S.: Übrigens frage ich mich, lieber Harry Rowohlt, ob Wollschläger sich zu seiner Flasche Popcorn nicht womöglich von Didi Hallervordens Flasche Pommes Frites hat inspirieren lassen. Bekloppt bliebe es trotzdem.

Wie Harry Rowohlt einmal keine Kritik vertrug

23. Juni 2008 § 18 Kommentare

Vor kurzem schrieb ich eine Rezension zu Budd Schulbergs sehr lustigem Hollywoodroman What makes Sammy run? von 1941, die auch in der Jüdischen Allgemeinen erschien. Anlaß war der Umstand, daß dieser amerikanische Klassiker nach beinahe 70 Jahren erstmals auf deutsch erschienen ist. Die Übersetzung stammt von Harry Rowohlt. Während ich die Übersetzung im großen und ganzen lobte:

Bewährter Übersetzer angelsächsischer Hochkomik, der er ist, hat Rowohlt auch hier eine stilistisch ansprechende und genußvoll zu lesende Arbeit abgeliefert.

merkte ich allerdings auch an:

Doch an manchen Stellen holpert die Übersetzung. … Wenn der Hays Code, das Hollywood-Richtlinienwerk für (oder besser gegen) die Darstellung sexueller oder gewalttätiger Inhalte, als „Freiwillige Selbstkontrolle“ wiedergegeben wird, klingt das doch arg bundesrepublikanisch. Schwächen hat auch die Übertragung amerikanischer Slangausdrücke. Wenn Sammy, ganz Kind der Gosse, „I’m gonna“ sagt, statt „I’m going to“, ist das deutlich und markant. Wie blaß ist dagegen Rowohlts „Ich wer“, statt „Ich werde“. Auch die doppelte Verneinung erleidet auf ihrem Weg ins Deutsche Schaden. „I don’t owe you nothing“ klingt authentisch. Aber wer, bitte, sagt „Ich schulde Ihnen nichts nicht“?

Doch die Herausstellung dieser – von mir explizit so bezeichneten – Schönheitsfehler konnte nun wiederum Harry Rowohlt nicht auf sich sitzen lassen. Und so schrieb er mir:

Zählt man die Retourkutsche einmal als Punkt für Rowohlt – bei mit schrillen die Anglizismusglocken eher im umgekehrten Falle, wenn etwa die Formulierung he’s a catholic mit „Er ist ein Katholik“ wiedergegeben wird, statt, wie es im Deutschen üblich ist, „Er ist katholisch“, weshalb ich es eher für Geschmacksache halte, ob es sich bei der genannten Textstelle (die tatsächlich nicht von Rowohlt übersetzt wurde, was ich aber auch nicht behauptet habe, sondern von mir, der ich aber immer noch glaube, daß in einer literarischen Übersetzung höhrere Sorgfalt walten sollte als in einer schnöden Rezension) um einen abscheulichen Anglizismus handelt oder nicht –, zählt man sie aber als Punkt, so bleibt doch meine Detailkritik davon unberührt. „Freiwillige Selbstkontrolle“ für den Hays Code, ich bitte Sie! Der Übersetzer und Übersetzungstheoretiker Dieter E. Zimmer traf einmal die Unterscheidung zwischen Sprachtatsachen und Kulturtatsachen:

Sprachtatsachen werden übersetzt, Kulturtatsachen nicht. (So) daß ein guter Übersetzer einerseits lucky dog (eine Sprachtatsache) nicht mit glücklicher Hund übersetzen wird, sondern mit Glückspilz; daß er andererseits den Tee, den man in England zum Frühstück trinkt (eine Kulturtatsache), nicht in Kaffee verwandeln wird, sein deutsches Pendant.

Diese Unterscheidung wendet Rowohlt etwa in seiner Kritik an der Ulysses-Übersetzung von Hans Wollschläger an, deren Mißratenheit er unter anderem daran festmacht, daß Wollschläger a pint of stout mit „eine Pinte Bier“ wiedergibt. Weiß doch jeder regelmäßige Trinker und Irlandreisende, daß ein pint ein pint ist und keine „Pinte“, denn diese ist eine Kneipe.

Dennoch hatte Wollschläger völlig recht damit, pint als Pinte zu übersetzen. Denn das deutsche Wort für die Maßeinheit pint ist – Pinte. Diese alte Maßeinheit – eine Pinte sind zwei Schoppen – war in Deutschland während des 19. Jahrhunderts noch gebräuchlich und im Jahr 1904, in dem der Ulysses spielt, noch wohlbekannt. Wenn Wollschläger die Dialoge der Figuren im Sprachhorizont eines deutschen Sprechers derselben Zeit wiedergibt, ist es durchaus folgerichtig, sie von einer „Pinte Bier“ sprechen zu lassen. Das pint ist hier eine Sprachtatsache, die zu übersetzen ist. (Kulturtatsachen verletzt zum Beispiel Erich Fried in seiner Dylan-Thomas-Übertragung, wo das pint zum „Seidel“ wird.)

Für Rowohlt gehört auch das pint zu den Kulturtatsachen. Das kann man so sehen. Dann aber ist der Hays Code erst recht eine. Denn der bezeichnet ein ganz konkretes Richtlinienwerk für die amerikanische Filmwirtschaft, dessen Einhaltung im übrigen so freiwillig nicht war, während die Freiwillige Selbstkontrolle (FSK) ein wiederum ganz konkretes Gremium in der Bundesrepublik Deutschland ist. Zwei völlig unterschiedliche Kulturtatsachen. Jenen Ausdruck mit diesem wiederzugeben ist auch keine, womöglich verzeihliche, Schluderei, sondern eine ganz bewußte Entscheidung, die der Rezensent getrost kritisieren mag, denn das ist ja schließlich seine Aufgabe.

Da sind wir bei Rowohlts leicht verschnupfter Frage angelangt „Was hätten Sie denn geschrieben?“ Der Witz ist, daß ich gar nichts hätte schreiben müssen. Das Übersetzen ist Rowohlts Job, meiner das Rezensieren. Der Kritiker muß es nicht besser können, und auch der Musikkritiker, der seiner Enttäuschung darüber Ausdruck verleiht, daß der gefeierte Tenor manchen Ton nicht trifft, muß anschließend nicht zum Vorsingen. Ich könnte auf die Frage somit gelassen antworten: „Auf jeden Fall nicht ,Ich schulde Ihnen gar nichts nicht.'“ Denn I don’t owe you nothing ist ein authentischer Ausdruck der Umgangssprache, wie er in bestimmtem Milieus tatsächlich benutzt wurde oder noch wird, während die Rowohlt’sche Variante ein Produkt des Schreibtischs ist, das diesen nie verlassen wird. Das stört beim Lesen, und wenn es einem derart gefeierten Star-, ja geradezu Kultübersetzer, der weit und breit nur Fans zu haben scheint, unterläuft, stört es noch einmal besonders.

Aber wenn ich schon gefragt werde, will ich auch nicht so tun, als sei die Aufgabe unlösbar. Der in Frage stehende Ausdruck dient dazu, Sammys Herkunft aus einem wenig bildungsbürgerlichen Umfeld kenntlich zu machen, und da ist die doppelte Verneinung nicht unbedingt zwingend. So könnte er etwa auch sagen: „Ich tu Ihnen gar nichts schulden.“ Sein leicht genervter väterlicher Freund Al Manheim könnte ihn dann ermahnen: „Sag nicht immer ,ich tu'“. Will man die doppelte Verneinung aber erhalten, so böte sich zum Beispiel an: „Niemandem schulde ich gar nichts – schon gar nicht Ihnen“, so daß die beiden Verneinungspartikeln wenigstens nicht unmittelbar aneinanderstoßen. Das sind nur unbehauene Vorschläge, keine Lösungen, mit denen ich völlig glücklich wäre, aber immer noch besser als die von Rowohlt gewählte Variante.

Wenn dieser sich allerdings fortan als Ingo-Way-Schüler bezeichnen möchte, so hätte ich natürlich nichts dagegen.

Der Kotzbrocken

13. Mai 2008 § 2 Kommentare

Unbeliebt gemacht hat Budd Schulberg sich oft. Zunächst in den 30er-Jahren bei Hollywoods Studiobossen, als er die erste Gewerkschaft der Drehbuchautoren mitbegründete. Dann in den 50er-Jahren bei der Linken, als der Ex-Kommunist vor dem Ausschuss für unamerikanische Aktivitäten auspackte. Zahlreiche seiner früheren Genossen landeten daraufhin auf der Schwarzen Liste und verloren ihre Jobs.

Die meisten Feinde aber machte sich der 1914 in New York geborene Schulberg mit einem Roman. What makes Sammy run?, 1941 erschienen, sorgte für einen wahren Sturm der Empörung im Establishment von Hollywood. John Wayne wollte Schulberg noch 20 Jahre später deshalb verprügeln. Produzentenlegende Samuel Goldwyn brüllte ihn an: „Du bist ein Verräter!“ und forderte, Schulberg aus Hollywood „abzuschieben“.

Schulbergs Verbrechen: Er hatte in seinem ersten Roman die korrupten Mechanismen der Filmindustrie beschrieben. Als Drehbuchautor – er arbeitete gemeinsam mit Dorothy Parker am Skript zu A Star is born (1937) mit – und Sohn eines Hollywoodproduzenten kannte er sich da aus. Sein Antiheld, der Redaktionsbote Sammy Glick, der seine mangelnde Bildung durch Impertinenz wettmacht, steigt ohne eigenes Können, allein durch Dreistigkeit, zu einem der bestbezahlten Drehbuchschreiber Hollywoods auf. Er gibt ein Manuskript eines Kollegen als sein eigenes aus, verkauft es an den Produzenten Myron Selznick (im wirklichen Leben der Bruder des ungleich berühmteren David O. Selznick) und landet einen Riesenerfolg an der Kinokasse. Mit geklauten Ideen und ohne jeden Anflug von Skrupel („Mit einem Gewissen leben ist wie mit angezogener Handbremse Auto fahren.“) bestreitet er seinen unaufhaltsamen Aufstieg. Auf der Strecke bleiben alle, die er dabei benutzt – Geliebte, Kollegen, Zuarbeiter. Freunde hat er keine.

Prompt sah sich Schulberg mit Antisemitismusvorwürfen konfrontiert. Mancher wollte in Sammy Glick das Klischeebild des hinterhältigen Juden erblicken. Mehrfach wird Sammys „frettchenhafte“ Art betont, jeder in seiner Umgebung muß sich vorsehen, nicht Opfer seiner nächsten Intrige zu werden. In einem Nachwort zur Neuausgabe von 1990 schreibt der Autor: „Natürlich ist Sammy jüdisch, aber alle seine Opfer sind es auch. Ich bilde das gesamte Spektrum von Charaktereigenschaften ab, nur zufällig innerhalb einer bestimmten ethnischen Gemeinschaft.“

Sammy Glick wurde in der amerikanischen Alltagskultur zum Prototyp des aalglatten Aufsteigers und Charakterschweins. Doch in den 80er- und 90er-Jahren änderte sich das. Mit einem gewissen Entsetzen stellte Schulberg fest, daß sein Sammy, den er eigentlich als abschreckendes Zerrbild konzipiert hatte, von jungen Yuppies als Vorbild betrachtet wurde, dem es nachzueifern galt.

Mehr als 60 Jahre hat es gedauert, eine deutsche Übersetzung dieses amerikanisch-jüdischen Klassikers herauszubringen. Die ist jetzt erschienen, heißt Was treibt Sammy an? und stammt von Harry Rowohlt. Bewährter Übersetzer angelsächsischer Hochkomik, der er ist, hat Rowohlt auch hier eine stilistisch ansprechende und genußvoll zu lesende Arbeit abgeliefert. Doch an manchen Stellen holpert die Übersetzung. Das fängt beim Titel an, der zwar im selben Rhythmus schwingt wie das Original, das Leitmotiv des Rennens – Sammy ist immer in Bewegung, sowohl in übertragener als auch in wörtlicher Hinsicht – aber unterschlägt. Wenn der Hays Code, das Hollywood-Richtlinienwerk für (oder besser gegen) die Darstellung sexueller oder gewalttätiger Inhalte, als „Freiwillige Selbstkontrolle“ wiedergegeben wird, klingt das doch arg bundesrepublikanisch. Schwächen hat auch die Übertragung amerikanischer Slangausdrücke. Wenn Sammy, ganz Kind der Gosse, „I’m gonna“ sagt, statt „I’m going to“, ist das deutlich und markant. Wie blaß ist dagegen Rowohlts „Ich wer“, statt „Ich werde“. Auch die doppelte Verneinung erleidet auf ihrem Weg ins Deutsche Schaden. „I don’t owe you nothing“ klingt authentisch. Aber wer, bitte, sagt „Ich schulde Ihnen nichts nicht“?

Von solchen Schönheitsfehlern abgesehen ist es natürlich erfreulich, daß Sammy Glick jetzt auch einem deutschen Publikum bekannt wird. Zum Erscheinen der deutschen Fassung seines Buchs kam Budd Schulberg nach Deutschland, um aus seinem Roman zu lesen. Auf der Berlinale sah er sich den Dokumentarfilm über sein Leben an, den sein Sohn produziert hatte. Vor mehr als 60 Jahren war er schon einmal hier gewesen, um nach dem Zweiten Weltkrieg Filmmaterial über die Naziverbrechen zu sammeln, das in den Nürnberger Prozessen verwendet wurde, über die Schulberg wiederum einen Film drehte. In seiner Funktion als Marineoffizier verhaftete Schulberg damals sogar Leni Riefenstahl, mußte das „Nazi-Pin-up-Girl“, wie er sie nannte, freilich bald wieder laufen lassen.

What makes Sammy run? war Schulbergs größter Bucherfolg, an den er als Romanautor nie wieder anknüpfen konnte. Dafür hatte er als Drehbuchautor noch eine ansehnliche Karriere vor sich. The Harder They Fall (Schmutziger Lorbeer) wurde mit Humphrey Bogart in der Hauptrolle verfilmt. Legendär ist Schulbergs Zusammenarbeit mit dem Regisseur Elia Kazan bei den Filmen On the Waterfront (Die Faust im Nacken) mit Marlon Brando, für den er einen Oscar erhielt, und The Face in the Crowd (Ein Gesicht in der Menge). Heute lebt der 94jährige mit seiner Frau Betsy auf Long Island. Einmal noch kehrte er zu seinen Wurzeln zurück: Beim Streik der Drehbuchautoren im vergangenen Jahr stellte Schulberg sich als Streikposten zur Verfügung. Tradition verpflichtet.